«Не бесцельны... скромные работы собирателей сырья: в качестве... введения к элементам поэтической грамматики Гоголя, работа моя... не бесполезна...

Все же, что не имеет прямого отношения к... «словарю», я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы, как окрыляющие процесс работы рабочие гипотезы, легко от нее отделимые и не могущие никого смутить».

(Из первой главы.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ — ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГОГОЛЯ

ПУШКИН И ГОГОЛЬ

их творений. Пушкин-прозаик ясен и сдержанен; он показывает, что̀ может сделать с языком стилист, взросший на классиках, если захочет привить «отечественной» литературе приемы ей доселе чуждой культуры.

Между поэзией и прозой Пушкина есть-таки грань. Не ищите в ней лирики и драматики; она — великолепна; она — умна, но... как... «проза». В «Полтаве», в «Медном всаднике» Пушкин иначе оформляет образы; там он — у себя дома; с его пера срываются и вольные шутки, и драматические признания; до ощущения отсутствия Формы он не стеснен сюжетом; в этом его победа над формой.

Пушкин-прозаик скован обязанностью: написать рассказ; человека, отдавшегося излияниям, оторвали от круга друзей, внезапно вызвав по спешному делу; и вот он докладывает, выйдя в другую комнату, скрупулезно изученное им дело, поражая сдержанностью безукоризненных выражений дипломатической речи, в которую не ввержена вся душа; такова холодноватая фраза Пушкина; в лирике она дружески открыта; в прозе закрыта; там ему читатель — друг; здесь — посторонний; переменился состав не слушателей: переменились комнаты: домашняя на парадную.

Так отличен способ изложения «Пиковой дамы» от «Медного всадника».

Не то — Гоголь.

Весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает в прозе Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые свои строки, дающие звук ассонансов и аллитераций. До него попытки в этом роде не увенчивались успехом: лирика Карамзина охладела для нас; Марлинский нам и вовсе не нужен. Гоголь же и волнует, и удивляет нас через сто лет; и это есть факт им осуществленной победы, граничащей с революцией нашей словесности.

«Мертвые души» — целая эпопея, раздвигающая границы эпоса. В эпопеях древности сохранен отзвук еще допоэтических, синкретических форм, не сохранившихся в эпических поэмах позднейшего времени. И до Гоголя — нет эпических поэм в прозе; как нет и в поэмах широкоохватности. Поэма Гоголем влита в прозу; жизнь эпохи — в поэзию; эпопею подчеркивает Гоголь, как отдельную от поэм форму. Гоголь — сама эпопея прозы, поскольку в ней русский народный язык влил жизнь в «литературу и только»; «штиль» мелкопоместного, дворянина, сниженного в мещанстве, высокопарица канцеляриста и грубая смачность семинариста им впаяны вместе с местными народными говорами в литературную форму; Пушкин еще посылал учиться языку у просвирен; Гоголь из этого именно языка извлек оттенки непередаваемой звучности. Там, где были местные и сословные языки, стал «язык языков», гибкий в оттенках перехода: от наречия к наречию. И новый язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Переродилось самое понятие «проза»; и русская литература заняла первое место в мировой.

Толчок к тому — в Гоголе.

Творения Гоголя имеют одну особенность: анализ сюжета, тенденции, стиля их являет имманентность друг другу: сюжета, тенденции, стиля; тенденция — красочна; краска — осмысленна; слоговые особенности обусловлены стилем мысли; видишь, как форма и содержание рождены формосодержательным процессом; социальное содержание движет процессом; форма и содержание, — продукты процесса, — носят его печать, подобно печатям вулканической силы на мертвом камне, выпертом из подземного недра; Гоголь любил сравнения с вулканом: «Азия была народовержущим вулканом» — говорит он; в «СМ» вложен миф о потухшем вулкане, как о великом мертвеце, трясущем землю.

Конвульсией, источник которой скрыт, передернут творческий процесс в Гоголе; его сознание, ограниченное распадом социального слоя, его породившего, напоминает потухший вулкан, а его «мертвые души» — пепел и магму. Рассуждая, Гоголь осыпается пеплом; творчески действуя, воспринимает вздрог как бы огненного центра земли, пропечатывая им страсти своих «слепых» героев и наделяя их судорожным жестом, как бы вырывающим из устоев, в котором и окаменевают они; и то — действие «электрического потрясения», о котором Гоголь мечтал, когда писал «Рев». Вздрог жеста оттого, что его «герои», продукты, не отделились от автора сотрясающего процесса, которым он так ужасался, силясь прочесть в нем мандат как бы врученной ему кем-то миссии. Перевести социальный спрос на язык ему внятной тенденции Гоголь не мог.

Неувязка меж слышимым, взятым и сделанным, отданным — нерв творчества Гоголя от «Веч» до второго тома «МД», ставшего в пламени процесса развеянным пеплом; недоосознанности первых соответствует кривая переосознанность последнего периода. Продукты Гоголя сотрясаются в Гоголе, как в процессе; и он — процесс, — сотрясается в них; отсюда атомистическая динамика жестовых передергов героев «Рев» и «МД». Неравновесие сил, строящих процесс, имманентно неравновесию между формой и содержанием в творениях Гоголя; в имманентности этой само неравновесие становится равновесием особого рода, обратным равновесию Пушкина.

Оно у Пушкина — плюс, как умножение плюса формы на плюс содержания; плюс Гоголя — минус, умноженный на минус. Современники Гоголя, дивясь красочному содержанию его творений, подчеркивали дефекты слога до... неумения писать по-русски, что верно отчасти; но дерзкие победы в ритме и вся сила изобразительности, возносящая Гоголя в мировые стилисты, остались вне поля зрения даже Пушкина; подчеркивался плюс содержания при минусе формы. Обратно: иные из наших современников, с бо́льшим опытом ставя диагноз форме, столь удивляются ей, что приписывают ей исключительно то, что нам кажется силою содержания. Дав прекрасный анализ приемов «Ш», проф. Б. Эйхенбаум сводит к стилевому приему и вздрог сострадания, извлекаемого из нас Гоголем при вскрике Акакия Акакиевича: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» (Ш). Казавшееся и Пушкину минусом (форма, слог) открылось проф. Б. Эйхенбауму как величайший плюс; зато умаляется содержание повести Гоголя; глубина сюжета, например, в «Н», еще ждущего своего социального обоснования, В. Виноградовым низведена до дешевых и ходких «носологических» каламбуров начала XIX века.

Нет дыма без огня: у Гоголя «плюс» достигаем умножением того, что кажется минусом формы, на то, что кажется минусом содержания; и это потому, что форма и содержание даны у Гоголя в диалектике, меняющей плюсы на минусы; и — обратно: та и другое текут в формосодержательном процессе от «Веч» к «МД»; в последнем периоде звучные приемы «Веч» разложены в их умерщвляющую тенденцию, значимость которой открываема опять-таки не с фаса, а, так сказать, с черного хода.

свои ногти, которые он держит на себе, хотя они и срезаемы без ущерба; они, и отданные читателю, никогда не могут закончиться, ибо законченность их — не они сами, а целое питающего организма, который — творческий процесс; в нем включены продукты творчества с жизнью Гоголя так, что с изменением жизненных условий менялися в Гоголе они; и отсюда перемарки, новые редакции, фрагменты, оставшиеся недоработанными, и перевоплощение персонажей и тем из одной повести в другую; и наконец вечная трагедия: воплощенное не воплощаемо в новый этап сознания: исключение из плана собрания сочинений «Веч» и двоекратное сожжение «МД».

Производственный процесс Гоголя подобен циркуляции крови, омывающей отдельные органы; струя ее, пробежав сквозь все, не створена ни с одним; отсюда неравновесие формы и содержания, которые — в постоянном споре корней и ветвей крыловской басни; кажется преобладающим то одно, то другое; это — пульсация; тезис-арсис; целостность — в стиле ритма, не воплощенном нигде.

У Пушкина единство формы и содержания дано в форме; у Гоголя единство формы и содержания дано в содержании; эта форма у Пушкина — отдельность произведения; здесь Пушкин элеец, замыкающий бытие произведения в круг; и это содержание у Гоголя — целое всего процесса творчества, символом которого стала единственность задания ненаписанных томов «МД»; в разбитии форм, в размыкании круга бытия одного произведения Гоголь — гераклитианец, охваченный огненным вихрем, в котором таки сгорел и он, и «МД», когда алчущее самосознание этого стихийного творчества осознало себя в «я» Гоголя; и в нем — угасло.

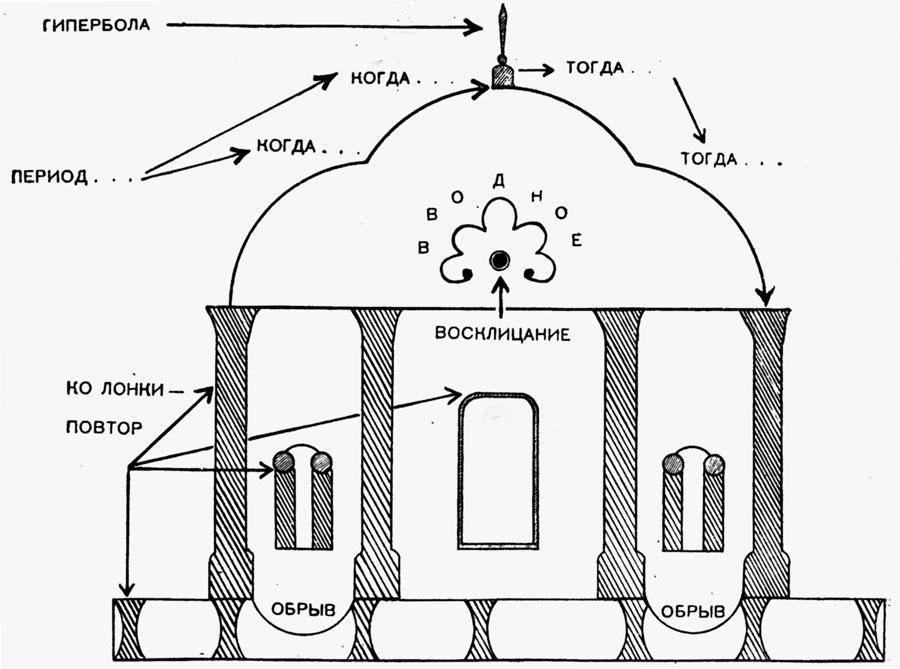

Стереотип прозаической фразы Пушкина: она — коротка; она точками отделена от соседних: существительное, прилагательное, глагол, точка; строй таких фраз подобен темперированному строю Баха. У Гоголя фраза взорвана, разметанная осколками придаточных предложений, подчиненных главному, соподчиненных между собой; нарушено равновесие между существительным, прилагательным, глаголом; вместо «1+1+1» — например, «3+1+5»: «взглянул... на листики, на , которые... когда-то... работали, пахали, , извозничали, обманывали» (2 существительных, 5 глаголов); или: «черство, неотесанно, неладно, нестройно, нехорошо...» (5 наречий) и т. д. Но для фразы Гоголя не типична и периодическая речь: «, когда..., когда..., тогда»; в готическом периоде Карамзина на придаточных «когда — когда», как на стрельчатых дугах, возносится вверх главное предложение; Гоголем разорван период Карамзина; ряд придаточных предложений становятся побочными главными; но строй их образует — целое повторов.

Вместо дорической фразы Пушкина и готической фразы Карамзина — асимметрическое барокко, обставленное колоннадой повторов, взывающих к фразировке и соединенных дугами вводных предложений с влепленными над ними восклицаниями, подобными лепному орнаменту. Но и короткая фраза Пушкина, как составная часть стиля, имеет тут место, подобно пустому простенку между горельефными влеплинами; как то: «небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней» (ВНИК); но имеет место и период Карамзина, например, в «Р».

— изрыв периода; и — неравновесие фразы, блещущей дерзостью неологизмов, у Пушкина еще редких, и тяжестью архаизмов, у Пушкина уже редких. Состав слов у обоих стилистов разительно отличен; словарь Пушкина — словарь высокообразованного интеллигента, некогда более владевшего французским, чем русским, но много потрудившегося (в отцах и дедах), чтобы привить галльскую гладкость речи нашему литературному языку, дать ему русскую интонацию; и этим обогатить. Усилия увенчались полным успехом; труды — длились столетие, и — ни одной грамматической ошибки против хорошего языка, что Пушкин ставит в заслугу себе: он пишет-де правильней, чем говорит; но он-де говорит правильней, чем пишет Гоголь.

У Пушкина не встретишь в прозе простонародных выражений, которыми он блещет в письмах. У Гоголя стык многих словарей с синтаксическими головоломками дает впечатление, что автор изучил словарь Даля до словаря Даля; из мозаики местных и сословных жаргонов извлекает он новые звуки языка. Пушкинский язык подытожил усилия лучших русских стилистов от Кантемира и Ломоносова: заговорить по-русски без возврата к церковной славянщине. Фраза Пушкина корнями сращена с XVIII веком; расцветя в XIX, она обращена в «назад». Фраза Гоголя начинает период, плоды которого срываем и мы: и в Маяковском, и в Хлебникове, и в пролетарских поэтах и беллетристах.

— новый Тредьяковский, питающий будущее: в усилиях явить нового коллективного Пушкина. Этот потебнист до Потебни смеется над усилиями блюстителей чистоты языка втиснуть язык в грамматику... «от профессора (имя рек)», являя украинца, не овладевшего грамматикой «москалей» и мысленно переводящего на русский с родного наречия, что доказали биографы, — украинца, пишущего «послать по художнику» (вместо «за»); Гоголь доказывает: революция языка может обойтись без соблюдения всех грамматических чопорностей, потому что язык — в «языке языков»: в мощи ритмов и в выблесках звукословия, или в действиях опламененной жизни, — не в правилах вовсе; звукопись, переходящая в живопись языка, есть выхватившееся из вулкана летучее пламя.

Поэзия Пушкина знает встрясы и отсветы пламени («звуки сладкие»); кодекс сознательно тушит их в прозе Пушкина. То, что в будущем выдохнется, как «за́умь», выдохнется из недр гоголизма.

— в разорванном равновесии фразы вместе с сюжетом, в ней данным, одною лишь стороной влитой в форму, другой слитой с процессом, не отливаемым до конца в продукты, не угашающим свои пылания и после того, как произведение напечатано; отсюда — перемарки, новые редакции, вплоть до сожжения первоначального текста.