ЛИЧНОСТЬ ГОГОЛЯ

Гоголи — мелкопоместные дворяне недавнего происхождения 8. Дед Гоголя, Афанасий Демьянович, — семинарист, отказавшийся от духовной карьеры ради службы в войсковой канцелярии; он стал войсковым писарем; отец Гоголя «пробовал служить... при Малороссийском почтамте по делам сверх комплекта»; болезненный мечтатель, он писал стихи и устраивал, подобно Манилову, разные «долины спокойствия», был «большим мастером на малые дела»; «мать, ...Марья Ивановна, была дочь почтового чиновника Косяровского». Дед бабки, Лизогуб, — валах, сосланный в Сибирь за корыстолюбие. В «СП» — много от семейного быта: «Товстогубы» от Лизогубов. Родственник Гоголя, Трощинский, вышел в «министры» из казачков; какой-то протопоп, родственник Гоголей, тягался с Гоголями за доли наследства; была и польская кровь: Гоголь-Яновский.

Гоголь одел незнатность Гоголей в фикцию выдвигаемой родовитости; он с детства был уязвлен тем, что был «ниже» многих из сверстников; «ребенок был... странный... У него течет из ушей, тело... покрыто нарывами... Его отпаивают декоктами»; в Нежинской гимназии его встречает развал; сверстники, Редькин, Базили, Кукольник (будущие — ученый, дипломат, драматург), блещут в кружке для самообразования; Гоголь сперва держался вдали от кружка, как мало успевающий, мало подготовленный и как отталкивающий от себя «золотушными явлениями». В старших классах он отдается театру и литературе.

Выезды к Трощинскому — окно в свет (со стороны), чтобы пережить грань, отделяющую его от общества; учил его в детстве семинарист; западная литература и позднее — предмет, не изученный Гоголем; позднее ему указывают на Мольера, Гёте, Шиллера, Шекспира, романтиков; семинарская вычурность выражений, мещанские словечки и канцелярская высокопарица, — элементы, из которых позднее вылепливает он свой русский язык.

Мелкий помещик и не взлетал в «свет», разве — трудом и упорством, не брезгающим средствами, достигал он служебных успехов; не делался и предпринимателем; чаще всего оседая все ниже, прищемливался между бытом мелких чиновников, мещан, разночинцев, отщепенцев от разных сословий, позднее сваренных мелкобуржуазной средой.

Гоголи, выйдя из низших сословий, были, так сказать, «мещанами во дворянстве» (не по быту, а по происхождению) среди помещичьей знати; в кружок Фомы Григорьевича, дьяка диканьской церкви, описанный в «Веч», являлся и паныч-латынщик; и называл бабу — «бабусом» (Пред. I); им могли быть: и дед Гоголя, да и сам «Никоша» Гоголь, притянувшийся к писарям и дьячкам в силу уз крови, как позднее притягивался к землякам в силу национального родства; великороссийский аристократ, «боярин» по крови, был наиболее чужд Гоголю; в кругу дьячков чувствовалась непринужденность; здесь можно было и «назиднуть», и блеснуть «светом», поставив «перед собою палец и, глядя на конец его», — назвать бабу «бабусом», а лопату «лопатусом»; и в пику тем, кто утирает носы полою, изумить всех тем, что вынуть «опрятно сложенный белый платок, ...и, исправивши, что следует, складывать его снова... в двенадцатую долю и прятать» (Пред. I).

Паныч из «Предисловия» поздней разругался с кружком, дернув в Питер, где град неудач заставил почувствовать бессилие своего выдвиженчества в «высшем свете», где, не владея образованием, языками, средствами, манерами, умением танцовать и свободно болтать с золотой молодежью, надо было скромно усесться в угол. Сологуб описывает встречу с Гоголем, тогда еще домашним учителем, забавлявшим ребят передразниванием звуков, издаваемых животными; «незадачник» читал свои первые опыты в кругу приживалок.

Личная обида сидела невынутою занозой; отсюда позднее самозащита при помощи оригинальничанья, потом докторальности, выросшей в гидру самомнения, в каприз «гения», с которым возились взапых представители того сословия, среди которого Гоголь некогда появился «гадким утенком».

«Дернула... охота и пасечника потащиться за другими» (Пред. I); «нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои — куда? зачем?.. мужик, пошел!» (Пред. I); молодой Лев Толстой там именно плавал, как рыба в воде, и едва подавал руку выскочкам «Гоголям», где эти «Гоголи» чувствовали себя, как рыба, выброшенная на сушу 9: «На балы... едете... позевать в руку» (Пред. I); коли не умеешь пройтись мазуркою, остается... «зевать в руку»; вспомните, с каким благодушием описывает Толстой танцы: мазурки Денисова, Николая Ростова, вальс князя Андрея с Наташей, Анну Каренину на балу; воздух бала был свойственен его сословию.

Гоголь же отзывается — на гопак: «А у нас... заведутся такие штуки что и рассказать нельзя» (Пред. I); на мазурку ж — зевает в руку: «выдумали балы! Чорт бы их побрал... Сколько... денег усадят!.. Человек..., и эдак проводят время!.. Ногою дрыг, дрыг!.. Сова-совою, а ногою дряг, точно... блохи кусают его за ноги» (переделанные отр. из «МД»).

Гоголь обсмеивает салоны с «Индиями и Персиями» позолоченными; но и простые его отношения с родными «делаются все менее... искренними». С кружком же Фомы Григорьевича рвет он так, как поздней рвет его великодержавная идеология с будущими самостийниками и австрофилами вроде Грушевских и Антоновичей.

Расщеп в Гоголе — во-первых: смешение кровей, впитанное с молоком матери; во-вторых: признаки подымающейся борьбы классов; сквозь усилия «оморалить» мелкопоместную жизнь чувствуется тяга к мещанскому сословию и снюханность с бытом писцов и поповичей.

Позднее «великороссиянин» Гоголь с великоруссами и мудрил, и хитрил: едва отвечал на вопросы, засыпал, или открыто зевал в восхищенно раскрытые на него рты Аксаковых; встретив же украинца, часами отдавался с ним «хохлацки-бурсацким» замашкам; позднее, став знаменитостью, европейцем, шокирует он манерами дурного тона представителя света, сетующего на Смирнову за то, что она покидает свой круг для выскочки Гоголя. Подчеркивают безвкусицу пестрых жилетов его, ярких галстуков, бледно-голубой фрак с золотыми пуговицами; и подстриженными висками, и хохолком, и претенциозностью производит он неприятное впечатление на С. Т. Аксакова: при первом знакомстве.

Чего стоит тон писем молодого Гоголя! Из письма к Жуковскому 1831 года: «О, с каким бы... восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов Ваших,... возлег бы у ног Вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст Ваших». Из письма к Дмитриеву (1832 г.): «Я вижу в Вас нашего патриарха поэзии... упрашивая не переменять драгоценного Вашего расположения ко мне»; в более своем кругу выражается он иначе; о Пушкине (про которого пишет Жуковскому: «Пушкин, как ангел святой»): «он протранжирит всю жизнь свою» (Данилевскому); о Крылове (Погодину): «этот блюдолиз... летает, как муха, по обедам». Чувства его изменны: «что значит не встретить отзыва» — пишет отзывчиво Погодину он; а бежит через несколько лет из его особняка: отвязаться от дружбы; заискивая у Белинского, конфузится общения с ним.

Вот первое впечатление А. И. Арнольди от Гоголя в эпоху, когда Гоголя носили на руках: «В 6 часов вошел... человек маленького роста, с длинными белокурыми волосами, причесанными à la moujik, с маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким носом... Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одною рукой, которой держал шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса» 10«Небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками... ... Походка его была... мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить... вперед, отчего один шаг выходил... ... фигуре... что-то сжатое... в кулак... Ничего открытого...... Взгляды, бросаемые... то туда, то сюда, были... исподлобья, наискось, мельком... лукаво, не прямо... » 11. Вот впечатление Тургенева: «Был одет в темное пальто, в зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны... Казался худым и испитым... Заостренный нос придавал... нечто... лисье; невыгодное впечатление производили... ... когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий, бархатный, черный галстук. В осанке... было что-то... напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах». Из воспоминаний С. Т. Аксакова: «Я едва не закричал... .... ... бархатный спенсер, а на голове — бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник... Гоголь писал и был углублен... Он долго не зря смотрел ..., но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас вышел, и я...»

Любовь к пестроте лишь подчеркивала: связанность, странность, измученность; и Аксаков в нем сомневался: не то мученик, не то шарлатан. А когда за ним не подглядывали, из него вырывался... откровенный гопак: «Гоголь взял с собой зонтик... ... в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песнь, наконец, пустился... в пляс и стал вывертывать зонтиком... такие штуки, что... ручка... осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону» 12«поднял воротник шинели... принял выражение мертвого бесстрастия... и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами... кивнул мне головой».

Между гопаком и «позой» искала равновесия измученная личность; но неравновесие было предопределено: неравновесием социальных условий, породивших Гоголя; гопакующий писарь себя защищал величием дворянина; а «дворянчик» лез в генералы наставлять «их высокопревосходительств»: «огромно, велико мое творение... ... Кто-то незримый 13 ». И тут же гордится, что «люди в остальных двух частях выходят покрупнее обыкновенных и в значительных должностях» (sic). (Из письма А. П. Толстому.)

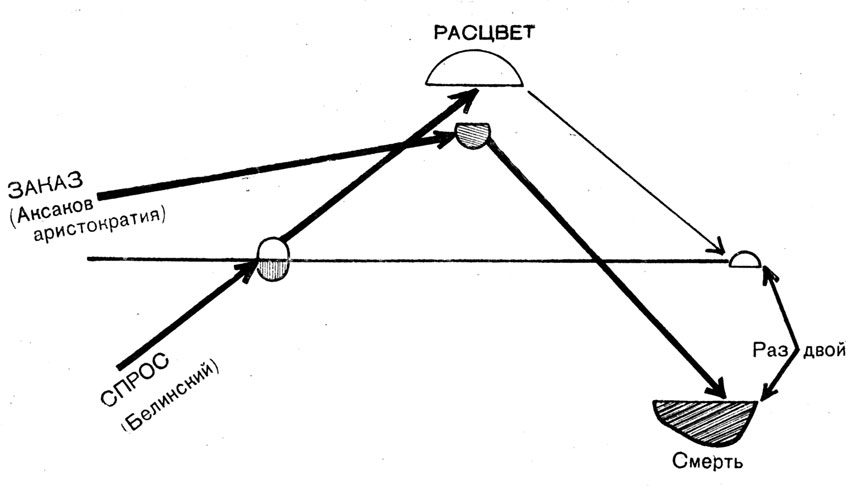

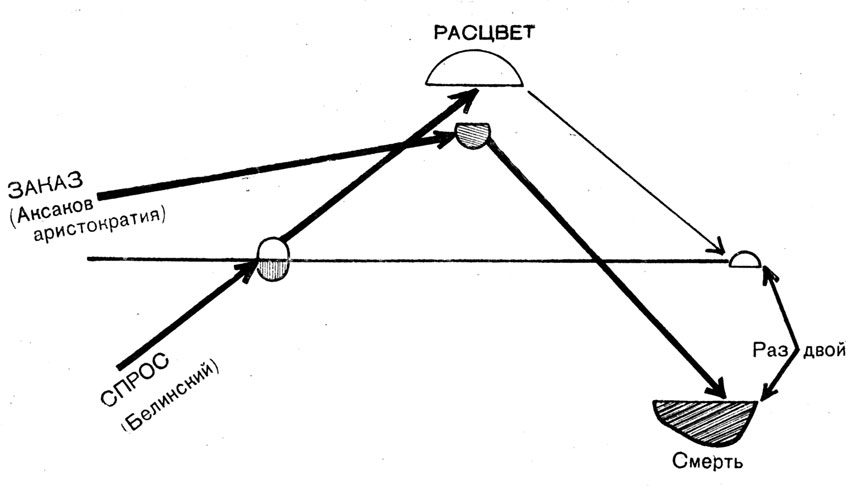

Он был прав: на него восстало «новое сословие» разночинцев, пролетаризированных дворян и выходцев из народа, предводимых Белинским: «Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом или гордости, или слабоумия... Вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только о других..., но и о самом себе — это уж гадко...» (Из зальцбруннского письма Белинского 1847 г.) Так пишет человек, 10 лет понимавший Гоголя. Венгеров 14 показывает: ставшие трюизмами классные определения Гоголя, вплоть до «смеха сквозь слезы» (что повторил и Гоголь — позднее), были новооткрытыми Америками Белинского, — тем, чего не видели в Гоголе ни Шевырев, ни даже Пушкин; для них Гоголь — незаурядный талант; для Белинского — гений.

«кто-то незримый пишет передо мною... жезлом», что «незримый» но уже слышимый спрос указал Гоголю на Белинского, как на спутника в столетнем пути с ним: сквозь сердца поколений; и тот факт, что именно этот спутник развенчал личность Гоголя, — было для Гоголя незабываемым потрясением 15.

Примечания

8 Черпаю биографические сведения из очерка В. В. Каллаша — «Биографический очерк Н. В. Гоголя» («Гоголь в воспоминании современников», Москва 1902).

9 См. «Молодой Толстой» под ред. проф. Б. Эйхенбаума. Ленинград 1929 г.

10 «Мое знакомство с Гоголем». «Русский вестник», 1862.

11 «Русская старина», 1872.

12 Из воспоминаний П. В. Анненкова.

13 Курсив автора.

14 С. А. Венгеров. «Писатель-гражданин Гоголь», Петербург 1913.

15 «незримым» я разумею первичное восприятие слухом художника спроса, к нему обращенного; «незримый» — коллектив, посылающий спрос, в данном случае — это формирующийся юный Белинский и его класс: но «мистика» Гоголя, верно услышавшего звук спроса, превращает «незримых» еще ему, новых людей в «Незримого», с большой буквы.